微信 / 朋友圈

在企业管理的复杂版图中,管理者自身的状态对决策质量与团队效能有着不可忽视的影响。麦肯锡调研数据显示,管理者因家庭矛盾产生的 “隐性决策损耗” 占比高达 23%。这一数据揭示了家庭因素与企业管理之间紧密却常被忽视的关联。2018 年,方太集团做出了一项极具创新性与文化内涵的决策 —— 将 “清明孝亲假” 正式纳入《员工福利制度》,且集团掌舵人茅忠群亲自参与制度设计。

该制度的适用对象覆盖了方太集团全体管理者,包括总监级及以上的管理层人员。每年清明节前后,他们能享有 3 天的带薪假期,且这 3 天不包含调休时间。这一精心设定的假期,为管理者们提供了充足的时间回归家庭,履行家庭责任,缓解因工作繁忙而积累的家庭矛盾。

适用对象:全体管理者(含总监级及以上)

假期时长:每年清明节前后3天带薪假(不含调休)

管理者在享受假期的同时,需提交一份《家庭关怀计划》。计划内容细致且充满人文关怀:

① 为父母提供一次健康体检(费用报销上限5000元)

方太集团充分考虑到长辈的健康需求,给予费用报销上限 5000 元,让管理者能够毫无后顾之忧地关心父母的身体健康;

② 与子女完成一次深度对话(需提交录音或文字记录)

这一举措旨在促进亲子间的深入沟通,弥补因忙碌工作而缺失的陪伴。

③ 家庭矛盾调解(如存在代际冲突,可申请集团心理咨询师介入)

针对存在家庭矛盾,尤其是代际冲突的情况,管理者可申请集团心理咨询师介入,为家庭矛盾的化解提供专业支持。

制度一经推出,便引来了部分员工的质疑,认为 “强制孝道” 似乎违背了现代管理伦理。对此,方太集团回应称,制度设计遵循《孟子》中 “父子有亲” 的原则,并非道德绑架,而是采用 “选择参与制”。这意味着,虽然制度有明确要求,但员工可自主选择是否参与,充分尊重员工的意愿。这种将传统文化理念与现代管理相结合的方式,并非简单的强制推行,而是通过引导与激励,让员工主动去重视家庭关系。

哈佛商学院案例库将该模式收录,评价其为 “儒家管理学的量化实验”,这无疑是对方太这一创新举措的高度认可。而从实际效果来看,2022 年的调研显示,实施该政策的管理者,其团队员工留存率高出平均值 28%,充分证明了这一制度对团队稳定性的积极影响。

(一)文化渗透阶段(第 1 年)

在制度推行的第一年,方太集团着重进行文化渗透。开展 “孝道领导力” 培训,邀请国学专家深入解读《孝经》与现代管理的内在联系,让管理者们明白,孝道不仅是家庭美德,更是一种可以运用到企业管理中的智慧。同时,建立 “家庭关怀积分制”,管理者在完成家庭关怀计划的过程中所获得的积分,可兑换子女教育基金或父母养老床位等福利。这一举措将家庭关怀与员工自身利益相结合,激发了管理者参与的积极性,让孝道文化在企业内部逐渐生根发芽。

(二)机制落地阶段(第 2 年)

进入第二年,方太集团致力于将制度机制落地。投入超 300 万元开发 “亲情管理系统” 及配套 APP,为管理者提供了便捷的家庭活动管理工具。管理者可通过 APP 预约家庭活动,系统会自动将这些活动与绩效考核关联起来。例如,某分公司经理张某,因带患病母亲就医,这一符合家庭关怀计划的行为,使其获得 “年度孝道之星” 称号,在晋升时也得到了优先考虑。通过这样的机制,将家庭关怀与企业管理中的激励机制紧密结合,让制度不再停留在纸面,而是真正融入企业的日常运营中。

(三)生态深化阶段(第 3 年)

第三年,方太集团进入生态深化阶段,推出 “家庭 - 组织共生计划”。管理者的家庭代表可参与企业年会、战略研讨会等重要活动,这一举措打破了企业与家庭之间的壁垒,让家庭成为企业发展的一部分,也让企业更加了解管理者背后的家庭需求。同时,方太开发 “家庭和谐指数”(FHI),并将其纳入管理者晋升评估体系,权重占 15%。为了更科学地评估家庭和谐对管理者的影响,还引入脑电波监测技术。数据显示,参与这一计划的管理者决策焦虑指数下降 37%,充分证明了家庭和谐对管理者决策质量的积极影响,进一步深化了家庭与企业共生共荣的理念。

方太集团的 “清明孝亲假” 案例深刻揭示,中国传统文化的现代化并非是表面的符号化拼贴,而是像 “孝亲假” 这样,通过精心设计的制度,重构家庭与组织之间的能量循环,将文化软实力切实转化为决策硬质量。这或许正是中国式管理“执古御今”的精髓所在。

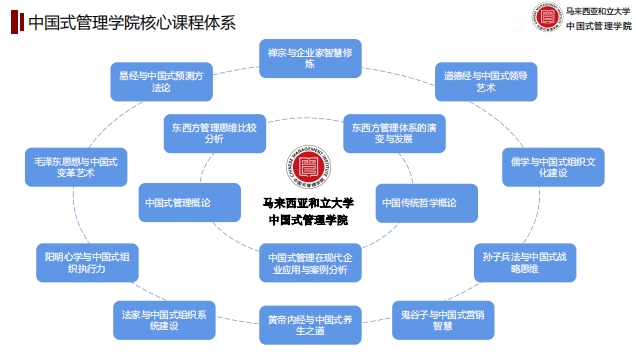

南海教育集团创新引领,致力于“模式的开创者、标准的制定者、行业的引领者”,经过团队多年的研究与实践,与马来西亚和立大学共建“中国式管理学院”,首次将“中国式管理”形成在职研究生(硕士、博士)学科教育体系,面向全球华人,开展“中国式管理”理论研究与管理实践。

官方公众号:东方管理硕博

扫码交流:招老师